味でとどめを刺す、狭山茶の実力。〜農業概論「茶業について」〜

2025年7月8日(火)

本日は座学の日ですが、当番のため朝の収穫を終えてからダッシュで教室へ!

なんとか授業に間に合いましたが、着席した途端に汗が再び噴き出す…。

それでも気を取り直して、2限の農業概論「茶業について」の講義に集中!

埼玉県の名産「狭山茶」の魅力と茶業全体について、ぎっしりと詰まった内容の講義でした。

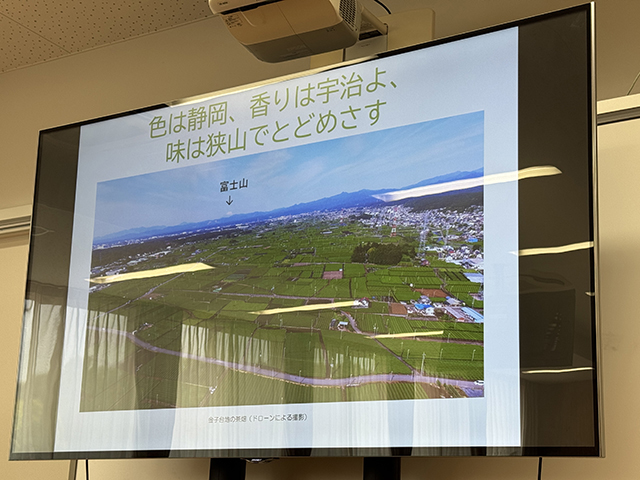

「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」

このフレーズ、聞いたことありますか?

茶どころ日本三大ブランドの特徴を表す有名な言葉で、最後の「狭山」がしっかり味で勝負を決める!

という誇らしい表現です。

講義では、ドローンで撮影された金子台地の美しい茶畑の写真を見ながら、狭山茶の産地や特徴、歴史までしっかり学びました。

特に寒冷地で育つため葉が肉厚になり、加熱乾燥(いわゆる“狭山火入れ”)に時間をかけることで、深い味わいが生まれるそうです。

実物の茶樹も登場!

教室前には「おくはるか」と「さやまあかり」という品種の茶苗が展示されていました。

どちらも埼玉県が育成した最新品種で、

おくはるか(2013年登録):極晩生で多収性あり。ほんのり桜葉のような香り。

さやまあかり(2017年登録):やや早生で品質も高く、害虫クワシロカイガラムシに強い。

と、それぞれに特徴があります。

育種にはなんと約35年かかるという話を聞いて、改めて農業の奥深さを実感しました。

茶の種類と製法、そして機能性まで!

緑茶、紅茶、ウーロン茶の違いって?

実は発酵の度合いで分かれているんです。日本茶は基本的に“不発酵茶”で、蒸して酸化を止めるのがポイント。

紅茶は完全発酵、ウーロン茶はその中間。

さらに、緑茶に含まれるカテキンやテアニンなどの健康成分についても詳しく解説がありました。

渋みの元・カテキンは抗菌や抗ウイルス効果があり、テアニンはうま味の元でリラックス効果もあるんだとか。

湯の温度によっても味が変わるという話も面白くて、「高温だと渋み、低温だとうま味」が強調されるそうです。

身近なお茶にも、こんなにも多くの技術と工夫、そして歴史があるんだと感じた一日でした。

狭山茶は埼玉の誇り。

将来自分が農業を営む中でも、こうした地域資源をどう活かしていくか、しっかり考えていきたいです。