土も人も“健康診断”が大事!

2025年6月26日(木)曇り一時大雨

本日は座学デー。1限目は「土壌肥料」の講義。

テーマはずばり「土壌診断」と「pH調整」についてでした。

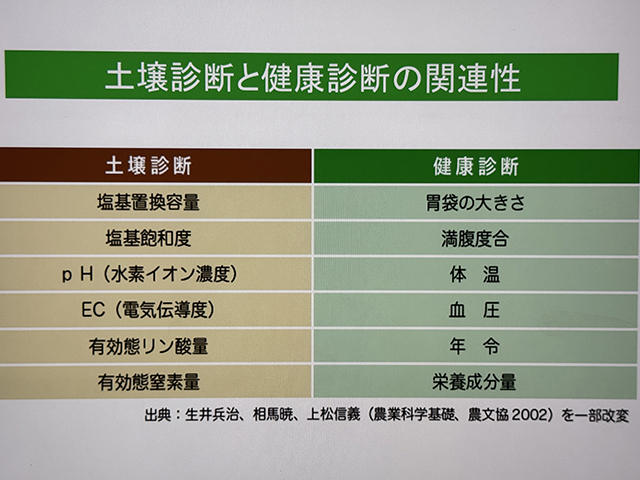

土壌診断は、人間でいう健康診断のようなもの。

見た目ではわからない土の状態(pH、EC、硬さ、養分など)を調べて、

作物にとって心地よい環境をつくるための基礎情報を得るためのものです。

A畑:pH 7.0(ホウレンソウOK)

B畑:pH 5.7(ホウレンソウにはやや酸性寄り)

このような診断結果に基づいて、施肥や改良資材の種類・量を決めていくことが、持続可能な農業の第一歩。

pHが適正値から外れている場合には、石灰資材で調整する必要があります。石灰資材の選び方も奥深い!

土壌を中性に近づけるための資材にもさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。

| 資材名 | 成分例 | 中和速度 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 炭カル | 石灰53% | やや速い | 一般的で扱いやすい |

| 消石灰 | 石灰65% | 速い | 即効性が高い |

| 有機石灰 | 石灰49%など | 遅い | 緩やかに効く |

また、土壌の“緩衝能”によって、資材の効き方にも差が出ます。

緩衝能が高い=pHが変化しにくい土(粘土質や腐植が多い土)は、多めの施用が必要とのことでした。

土の声を聴くことが、農業の第一歩

今日の講義で改めて感じたのは、「土は黙っているけれど、よく観察すればちゃんと教えてくれる」ということ。

まるで建築でいう「地盤調査」のように、作物を育てる前に“土を知る”ことの大切さを実感しました。

来年の就農時には、土の状態をしっかり診断して、作物がのびのびと育つ環境を整えていきたいと思います。