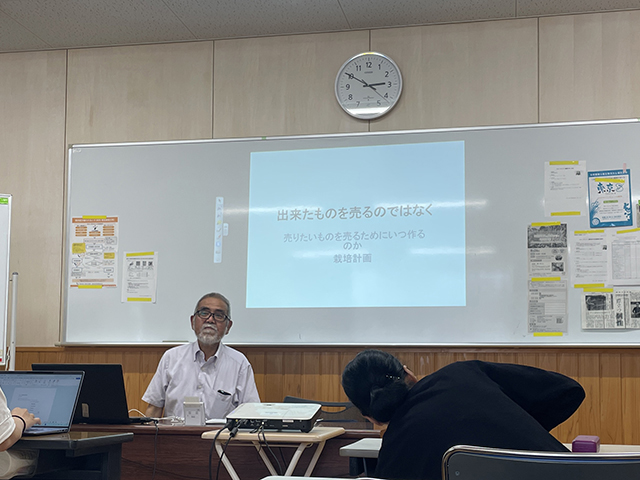

夏休み前最終講義!田下先生の実践講義

2025年7月29日(火)

8月1日から始まる夏休みを前に、本日は夏休み前の座学最終日。

4限の最終講義は、小川町で有機農業を実践する田下先生によるものでした。

テーマは「販売・加工・病害虫管理」。

新規就農を目指す身として、実に現実的で学びの多い90分でした。

売れる農業は「売るところ」から始まる

「できたものを売る」のではなく、

「売りたいものを、売るためにいつ作るか」

計画的な栽培と販路選定が、有機農業で食べていくための基本。

同じ作物が一斉に出ると価格競争に巻き込まれるため、

“出す時期・売る相手・販売方法”を逆算して作付けする視点が大切だと学びました。

多様な販路と工夫

野菜セットや個人宅配:少量多品目と相性◎。B品も活かせる。

レストラン出荷:柔軟な品目対応と“ストーリー”の共有で信頼を得る。

ネット販売やマルシェ:顧客との接点に。想いや背景が伝わる仕組みを。

販路ごとに認証の必要性や条件も異なるため、

有機JAS、有機特別栽培、地域認証、PGSなどを目的に応じて選ぶことが重要です。

加工でロス削減&安定収入

規格外品や余剰野菜の活用

保存性UPと客単価UP

加工委託(OEM)で無理なくスタート

例)ニンジンジュース、麦茶、餅など→「軽い」「保存がきく」「常温OK」は、販売の強い味方。

病害虫・雑草対策も“自然を活かす”

リビングマルチ(麦)や太陽熱消毒で雑草抑制

天敵やバンカープランツで生態系を味方に

時期ずらしや輪作、抵抗性品種の活用も有効

「虫の生態を知ること」=最大の予防策

観察と情報収集、そして多様な工夫が必要です。

地域・情報・つながりを活かす

地域の農家、JA、加工場、研修先、試験場、ネット検索…。

一人で抱え込まず、“つながり”の中で農業を組み立てていく意識が、持続につながります。

一生懸命つくること、栽培の技術を磨くことはもちろん大切。

でもそれだけでは“農業として続けていく”には足りない——。

売り方や届け方まで考えてこそ、“持続可能な農業”につながるのだと感じました。